Immaginiamo di osservare una barca in mezzo al mare, un mare piatto, senza increspature.

Immaginiamo poi di far muovere la barca.

Senza nemmeno dover mettere in pratica questo esperimento sappiamo già tutti cosa vedremo: il movimento provocherà delle onde che si propagheranno sulla superficie dell’acqua tutt’intorno alla barca.

Se adesso riflettiamo sul fatto che il nostro universo è in continua espansione, pensare che tutte le masse che lo compongono siano anch’esse in continuo movimento non è poi così assurdo.

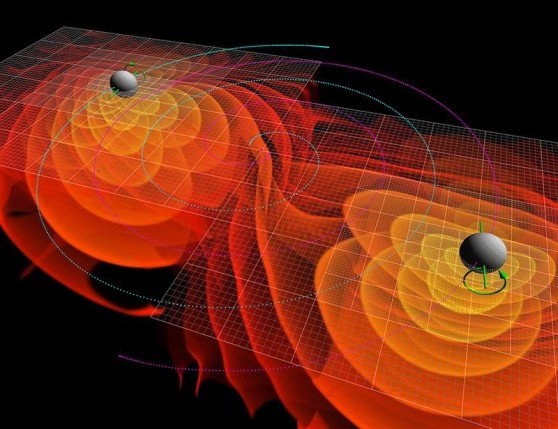

Immaginiamo adesso che queste masse siano la nostra barca, e che proprio come essa muovendosi producano delle increspature sulla superficie spazio-temporale: le onde gravitazionali.

Il primo a parlare dell’esistenza delle onde gravitazionali fu Albert Einstein nel 1916 nella sua conosciutissima teoria della relatività. Lo scienziato non aveva però a disposizione nemmeno la metà degli strumenti scientifici necessari per sviluppare e provare tutti i punti toccati dalla teoria, compito che affidò ai posteri lasciando in eredità tutti i suoi studi. Per quanto rivoluzionaria infatti, la teoria della relatività di Einstein negli anni è stata utilizzata principalmente come punto di partenza per altri studi scientifici volti alla dimostrazione della stessa. L’osservatorio americano LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) è stato costruito con la missione unica di osservare le onde gravitazionali di origine cosmica potendo così provare scientificamente la teoria della relatività. LIGO funziona con due osservatori di onde gravitazionali, quello di Livingston e quello di Hanford, che lavorano completandosi a vicenda. Queste due stazioni di ricerca scientifica mediante rilevazioni precisissime riescono a misurare anche le più piccole distorsioni del tessuto spazio-tempo. Questo gli è possibile grazie all’utilizzo di un interferometro laser, che con estrema precisione calcola il tempo che la luce impiega a viaggiare fra gli specchi che compongono gli interferometri. Due specchi piuttosto distanti fra loro formano il primo braccio dell’interferometro, ed altri due perpendicolari ad esso formano il secondo, disegnando la sagoma di una “L”; dall’angolo formato dalla “L” entra la luce laser che poi segue il profilo della struttura dividendosi lungo le due braccia rimbalzando da specchio a specchio finché non torna al dispositivo ottico dal quale è entrata (beam splitter). Le increspature dello spazio-tempo provocano un cambiamento nella distanza, misurata da un fascio di luce, ed una variazione nella quantità di luce che finisce nel rivelatore fotoelettrico mano a mano che l’onda gravitazionale ci passa attraverso.

È proprio da questi osservatori che negli ultimi 2 anni sono state rilevate invisibili increspature spazio-tempo senza però che gli astronomi riuscissero a vederle mentre si propagavano. In un’osservazione del 17 agosto di quest’anno si è ripetuto lo stesso fenomeno, con una grande differenza dalle precedenti rilevazioni: stavolta gli astrofisici hanno assistito all’evento ed hanno visto ogni lunghezza d’onda, a partire dalla luce della radiazione gamma fino alle onde radio. Come avevano predetto i fisici, la visione del fenomeno -che consisteva nell’osservazione di due stelle di neutroni che ruotavano a spirale una verso l’altra- ha portato con sé una quantità inimmaginabile di intuizioni. Ma cosa sono le stelle di neutroni? Sono stelle ad altissima densità che si formano in seguito ad una supernova, e la loro collisione dà origine a qualcosa di ancora più grande: una kilonova.

Alle 12:41 dello scorso 17 agosto i ricercatori, servendosi di 3 enormi strumenti (2 rilevatori LIGO lunghi 8 chilometri ad Hanford e Livingston ed un rilevatore VIRGO lungo 6 chilometri vicino a Pisa) furono appunto in grado di osservare il fenomeno mentre si svolgeva. Mentre la durata delle precedenti rilevazioni di onde gravitazionali non superava la manciata di secondi, quest’ultimo episodio è durato per circa 100 secondi con frequenze mai viste prima. Quando due stelle di neutroni collidono producono luce di ogni grandezza d’onda, infatti, dopo solo 2 secondi dal segnale gravitazionale (che inizialmente è stato captato solo dal rivelatore di Hanford), il telescopio spaziale Fermi per raggi gamma della NASA ha captato un’esplosione di raggi gamma. Grazie al fatto che il segnale è stato captato da 3 diversi rilevatori di onde gravitazionali, gli astrofisici sono stati in grado di localizzare la fonte in modo nettamente più preciso del telescopio della NASA, individuando il punto che emetteva le onde gravitazionali nella costellazione dell’Idra.

Circa 70 osservatori e 7 laboratori spaziali hanno unito le loro forze per studiare l’evento, che era solo il punto di partenza, quindi tutto lascia presagire (e sperare) che presto potremo raccontare di altre scoperte in materia!